障がい児と健常児を一緒に保育する「統合保育」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。実際にどのような保育を行い、子どもたちにどのような影響があるのか気になりますよね。

今回は統合保育が行われるようになった背景や現状、実施をするメリットやデメリットについて解説します。これから保育士を目指す方や、障がい児への関わり方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

統合保育とは?

統合保育とは、障がい児保育の考え方のひとつであり、「健常児と障がい児を一緒に保育する」というものです。

近年は、すべての子どもが社会のなかで人と交わりを持って生きていくべきという考え方が広まり、障がいに対する理解も少しずつ深まっています。

保育現場でも障がいを持つ子どもを柔軟に受け入れるケースが増え「統合保育」の認知度も増えていることが予想されます。

インクルーシブ保育との違い

統合保育とインクルーシブ保育はしばしば混同されていますが、根本的な考え方に違いがあります。

統合保育とは、健常児と障がい児との違いを認識したうえで、一緒に過ごす保育のことです。一方、インクルーシブ保育は「すべての子どもに必要な援助を受けられる保育」を指しています。子どもは1人ひとり異なるという前提で保育を行うため、障がいの有無だけでなく、国籍や年齢なども取り払い、それぞれの子どもの発達に寄り添うのが特徴です。

保育園障がい児受け入れの現状

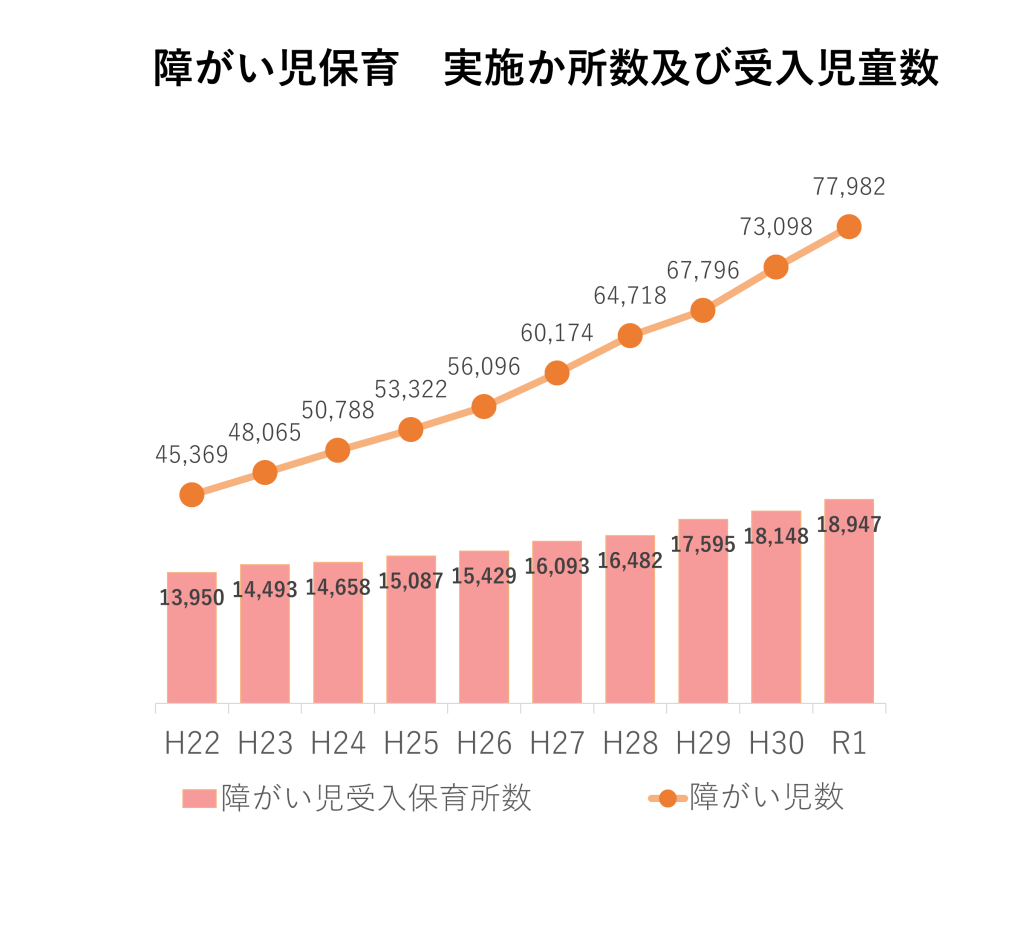

厚生労働省の資料によると、保育園において、発達障がい児をはじめとした障がい児は増えつつある状況です。

また、 2018年(平成30年)には、今まで400億円程度だった予算を880億円ほどに拡充していたり、受け入れている施設の数も増えている状況です。

今後も障がい児の受け入れ人数が増えることや、受け入れる保育園も増えていくことが想定されます。

このような背景がある中で、統合保育という言葉が保育現場でもよく耳にすることも増えていくのではないでしょうか。

統合保育のメリットとデメリット

統合保育を実際に行っている保育現場では、よい部分と大変な部分がどちらも存在しています。障がいを持つ子どもが、ほかの子どもと一緒に集団生活を送るとどのようなメリットとデメリットがあるのか考えてみましょう。

メリット

統合保育のもっとも大きなメリットは、障がいを持つ子どもが同世代の子どもや多くの大人と関わり、社会のなかで過ごす機会を得られることです。周りの子どもの存在が刺激となり、興味や関心が広がる機会を作りやすくなるでしょう。

また、統合保育は障がいを持つ子どもだけでなく、そのほかの子どもにとっても他者の理解を育む機会となります。障がいの有無に関わらず「困っている人がいたら助ける」「伝えたい意思を汲み取る」という基本的な思いやりを実体験できるのがメリットです。

デメリット

統合保育では、全体に目を行き渡らせながら障がいを持つ子どもにサポートを行うため、保育士が持つ障がいの知識やスキルが保育を大きく左右します。日々の保育や保護者対応に加え、ほかの福祉サービスや市町村とも必要に応じて連携するため、担当保育士の知識や技術によってサポートの質がかわる可能性があります。

また、子どもたちから理解が得られず、障がいを持つ子どもが孤立してしまうことも起こりうります。「なんで〇ちゃんは勝手におもちゃを取るの?」「急に大声を上げるのはどうして?」など、子どもが感じた疑問に対し、保育士が仲立ちとなり理解を促す機会もあるでしょう。ほかの子どもたちに丁寧に伝えていくためには、保育士が障がいの理解を深めていくことはもちろん、職員配置などにある程度の余裕を持たせておく必要があります。

統合保育の事例をご紹介

統合保育には決められた方法はないため、実際にどのような保育を行っているのかは、保育園の方針や子どもの特性、性格によってさまざまです。ここでは、2つの例をピックアップし、統合保育が子どもたちに与える影響について事例をご紹介します。

【事例①】子ども同士への興味・関心の高まり

Aさんは他者にあまり興味を持たないタイプの子どもでしたが、ほかの子どもと同じ空間で過ごしているうちに目で追いかけるようになり、少しずつ同じ遊具で遊ぶ姿が増えています。クラスの子どもたちは、会話のコミュニケーションが苦手なAさんの気持ちがしだいに分かるようになり、目線や仕草から気持ちを汲み取って一緒に遊ぶ様子が見られるようになってきています。

【事例②】行事への取り組み方

車いすで過ごしているBさんを含む、5歳児クラスの発表会では子どもたちの好きな楽器演奏と体操を組み合わせた出し物をすることになりました。Bさんは座った状態で参加できる木琴を選び、毎日練習に参加します。演奏するのにちょうどよい高さの椅子を用意することで当日はクラス全員で演奏することができました。

保育士が統合保育で身につくスキル

保育士が統合保育を行うと、どのようなスキルを身に付けられるのでしょうか。考えられる2つのスキルを解説します。

障がいの知識を学べる

統合保育では、障がいに対しての正しい知識やスキルが身に付きます。もちろん正しい知識とスキルを得るために、研修や学習会に参加して、勉強を続けるのも重要ですが、日頃から「子ども同士交流をどう広げていこうかな?」と考え、実践しているのは大きな強みです。また、障がいを持つ子どもへの関わり方に慣れている保育士は、保育施設でも即戦力として重宝されるでしょう。転職やキャリアアップを狙うときなどに活かせるスキルですね。

保護者とのコミュニケーション力

統合保育を行う保育士は、子どもの様子や発達について保護者と話し合う機会が多いことが想定されます。保護者も、子どもの特性に戸惑い、思い悩む方も少なくありません。子どもにどんなサポートが必要なのかを説明しつつも、信頼関係が築かれるまで伝え方や内容には慎重になる必要があります。思いやりのあるコミュニケーション力は障がいの有無に関わらず、すべての人間関係で活かせるスキルです。

活かせる職場をご紹介

統合保育を経験している保育士は、さまざまな職場で活躍できます。とくに障がいを持つ子どもに関わる以下の職場では、さらなるスキルアップが期待できるでしょう。

児童発達支援

児童発達支援とは、身体障がいや知的障がい、発達障がいなどを持つ就学前の子どもが利用できる福祉サービスです。個別、もしくは小集団の活動のなかで、身の回りの自立や社会性の育ちを促します。近年は、障がいの有無を区別しないインクルーシブ保育の広まりを受け、保育園を併設する施設もあります。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、障がいを持つ6〜18歳までの子どもが通う福祉サービスです。保育士は障がいの特性に合わせた関わりを通して、学習や就労、地域のなかで暮らすために必要なスキル習得を支援しています。

統合保育のまとめ

統合保育では、障がい児と健常児がお互いに交わり合い成長を促しています。障がいの有無に限らずすべての方が柔軟に受け入れられ、ともに生きていく社会は今後も広まっていくでしょう。保育現場で統合保育を行うには、保育士の知識とスキルが不可欠です。スキルアップを目指すなら、障がい児保育に力を入れている保育園の転職や外部の研修も検討してみてはいかがでしょうか。

転職を希望している方は以下から登録してみましょう。