児童指導員とは、児童養護施設や療育施設などで働く職員のことで、現在、療育施設を中心に需要が高まってきています。

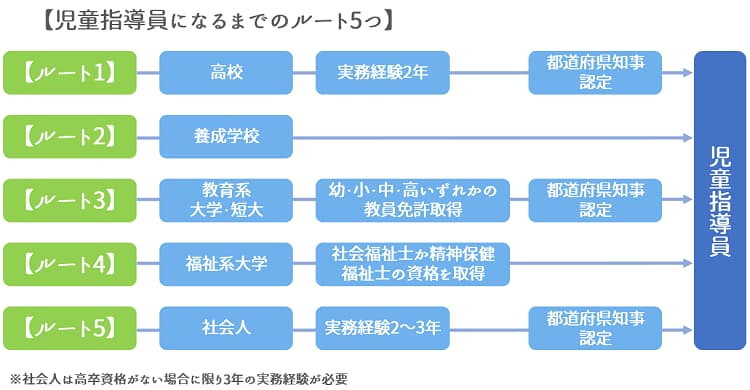

以下のように児童指導員になるためのルートはいくつかあり、児童指導員を目指すのは、そこまで難しくありません。

この記事では、「児童指導員とはどんな職業なのか?」平均年収や仕事内容、将来性などについてわかりやすく解説します。

児童指導員を目指したい方へ向け、なり方のルートや資格要件、働ける職場ごとの特徴まで詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

<児童指導員とは?概要紹介>

| 仕事内容 | 養護や療育が必要な子どもの生活や成長をサポート |

| 主な職場 | <療育関係> 児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス・障がい児入所施設(福祉型/医療型) <養護関係> 乳児院・児童養護施設・児童相談所 |

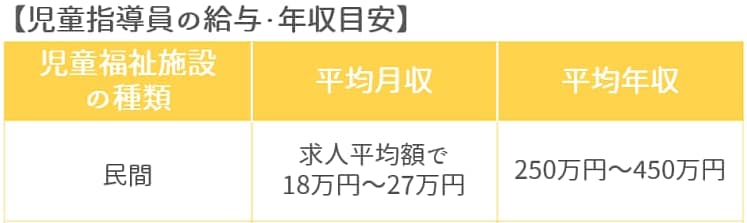

| 給料/年収 | ・給料 18万円~27万円・年収 250万円~450万円 |

| 資格の種類 | 任用資格(要件を満たして該当施設で働くことで名乗れる) |

| 資格の難易度 | 比較的簡単 |

児童指導員とは?

以下に、児童指導員の概要を簡単にご紹介します。

児童指導員は?どんな仕事?

児童指導員とは、児童福祉施設などにおいて、子どもの生活や成長をサポートする職員のことを指します。

業務内容としては、生活のさまざまな場面で指導やサポートを行なっていきます。

児童指導員になるための試験はなく条件を満たせば名乗れる

児童指導員とは、「児童指導員」という資格があるわけではなく、児童福祉・社会福祉の分野の職に就き、一定の条件を満たした場合に名乗ることができる名称です。

このような資格を、「任用資格」といいます。

児童指導員になるにあたって試験などはありません。

ただし、児童指導員として認定を受けるためには一定の学歴や資格、実務経験が必要になります。

対象年齢は0歳~18歳までと幅広い

児童指導員が指導にあたる子どもの対象年齢は、働く施設にもよりますが、0歳~18歳までです。

例として、児童養護施設では小学生~高校生などが多く、児童デイサービス(児童発達支援事業所/放課後等デイサービス)では主に幼児や小学生が対象となります。

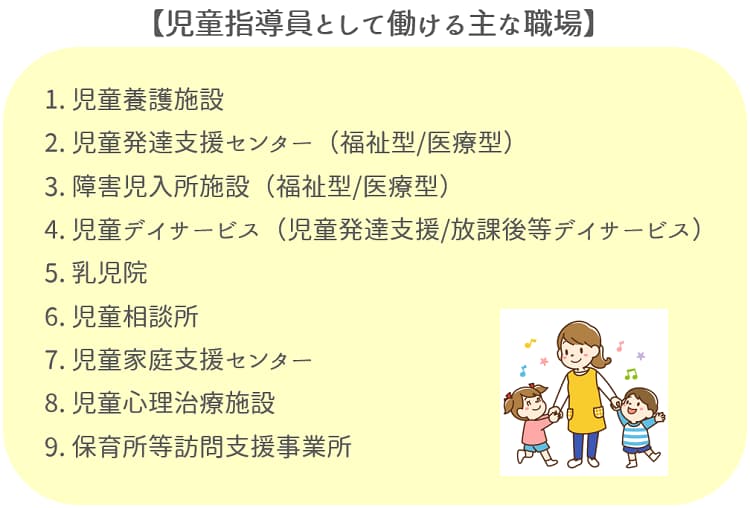

児童指導員として働ける職場はさまざま

児童指導員として働ける主な職場としては、以下のような児童福祉施設があげられます。

このうち、一部の児童福祉施設では、児童福祉法により児童指導員の配置が必須となっています。

児童福祉施設における、児童指導員の配置基準は以下のとおりです。

参照サイト:厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

児童指導員の配置が必須でない施設では、児童指導員は契約社員やパート職員として雇用されるケースが多くなります。

児童指導員になるには?必要な資格や条件

児童指導員になるには、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条」に定められた要件を満たす必要があります。

以下に、児童指導員のなり方(任用資格の取り方)として、要件やルートをご紹介します。

児童指導員【要件】

児童指導員の任用資格を得るための要件として、以下のいずれかを満たす必要があるとされています。

参照サイト:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条

これらの要件のいずれかを満たしていれば、児童指導員として働くことができます。

保育士と異なり、ピアノなどのスキルも必要がないことが多くあります。

試験などもなく、要件を満たしていることだけが条件のため、「卒業証明書」や「教員免許状」「資格証明書」「実務経験証明書」の提示をもって、児童指導員の任用資格があるとみなされます。

よって、児童指導員として働くためには、勤務先に要件を満たしていることを証明する書類を提出するだけでよいのです。

児童指導員になるためのルート

児童指導員は、高卒や無資格からでも、一定の実務経験を積むことで目指すことができます。

また、学生の方であれば、教員免許や社会福祉士などの免許を取っておくと、より簡単に児童指導員を目指せます。

児童指導員になるためのルートは、主に以下5つがあげられます。

児童指導員になるための5つのルート

最短ルートとしては、「高卒から2年の実務経験を経て認定を受ける方法」「児童福祉施設で働く職員を養成する学校へ進む方法」が最も早く任用資格を得られます。

ただ、児童指導員の任用資格は小・中・高の教員免許や社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持っていることでも得られるため、可能であればそれらの資格取得を目指すことをおすすめします。

資格取得により給料アップも期待できるほか、将来の選択肢を広げることができるでしょう。

児童福祉施設で働きたい方は「保育士」を目指すのもおすすめ!

また、任用資格の要件には関係していませんが、保育士資格の取得を目指すのもいいでしょう。

保育士資格を保有していれば、児童指導員が働くほとんどの施設で勤務することができます。

保育士の資格取得に興味のある方は、以下の記事をご参照ください。

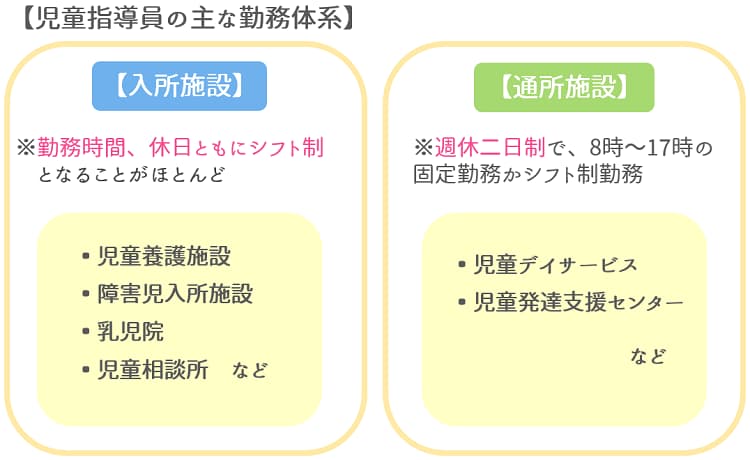

児童指導員の働き方は?

児童指導員が働ける児童福祉施設には、「入所型」と「通所型」、2つのタイプがあります。

- 入所型……何らかの理由で家で過ごせない子どもたちが入所して過ごす施設

- 通所型……療育などの目的で、家から通所で通う施設

例えば、放課後等デイサービスなどの療育施設には通所型が多く、養護施設には入所型が多くなっています。

どちらのタイプの施設に勤務するかで、児童指導員の働き方・勤務体系は変わってきます。

児童指導員の主な勤務体系

以下に、施設のタイプごとの児童指導員の働き方や1日の流れ・スケジュールの例を簡単にご紹介します。

「通所施設」の働き方

児童発達支援センターや児童デイサービス(児童発達支援/放課後等デイサービス)のような通所施設では開所に合わせた勤務となるため、一般的な勤務時間である8時~17時ごろの勤務が多くなります。

土日祝を休みとしている施設が多いですが、児童デイサービスなどでは土・祝も開所していたり、17時以降も延長サービスを提供していたりするケースもあります。

そのため、事業所の開所時間によってはシフト制勤務となるケースも少なくありません。ただし、日曜は固定休となるケースがほとんどです。

通所型では年末年始やお盆などは休所となることが多いため、比較的休みは取りやすくなっています。

「入所施設」の働き方

「入所施設」の場合、夜間の見守り等もあるため、基本的に職員はシフト制勤務となります。

また休日もシフト制となるため、まとまった休みを取るには有給休暇を使用することになります。

夜勤があるかわりに、夜勤手当などで給料アップが期待できる一面もあります。

「児童養護施設」の働き方

児童養護施設は入所施設にあたるため、働く児童指導員は夜間も含めたシフト制勤務になることが一般的です。

宿直勤務(午後から出勤し泊まり)と断続勤務(泊まりのあと、長い休憩を挟んで夜まで勤務)がセットのことが多く、休日は不定期になります。

夜間も勤務を行なう児童養護施設では、寮への住み込み勤務が可能な場合もあります。

住み込みの場合、家賃負担を大きく減らせる点がメリットです。

児童指導員の1日のスケジュール例

児童指導員の1日の流れ・スケジュールは働く施設によって大きく異なります。

ここでは、近年、特に需要の増加している療育施設のうち、放課後等デイサービス事業所の1日のスケジュール例と、児童養護施設のスケジュール例をご紹介します。

児童指導員の1日の流れ(通所型・放課後等デイサービスの場合)

10:00 出勤

午前中は、清掃・ミーティング・活動準備などを行なう

12:00 昼食・休憩

13:00 学校へ順次お迎え(児童指導員は送迎も担当)

到着した子どもから遊びや活動。児童指導員は見守りや個別サポート。15:00 おやつの提供

遊びや活動。児童指導員は見守りや活動の個別サポート。

連絡帳の記入

17:00 順次、自宅へ送迎

18:00 片付け、清掃、ミーティング

19:00 退勤

※放課後等デイサービス……小学生から18歳までの障がいのある児童を対象とした通所型の療育施設

児童指導員の1日の流れ(入所型・児童養護施設の宿直勤務の場合)

15:00 出勤

幼稚園のお迎え、小学生の宿題チェック、おやつの提供

16:00 入浴介助

17:00 夕食準備、夕食の提供

18:00 掃除

遊びの見守りや個別のサポート

20:00 寝かしつけ

日誌を書く、翌朝の朝食の準備

23:00 見守り、トイレのお手伝い、仮眠

2:00 見回り

2:30 仮眠

5:30 起床準備

6:00 朝食提供、学校へいく準備やサポート

8:30 ミーティング

9:00 退勤

※児童養護施設……1歳から18歳までの子どもを対象とした入所型の養護施設

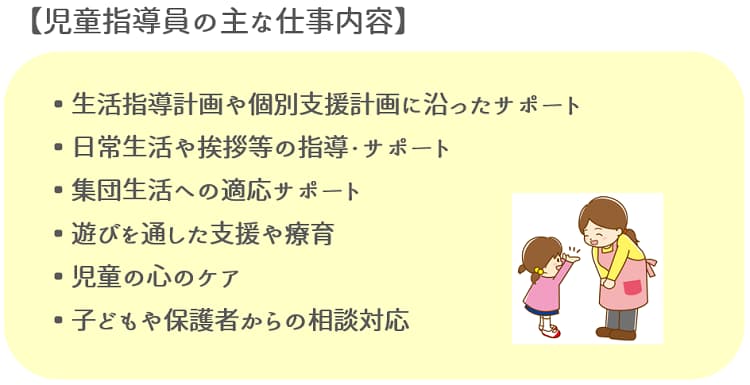

児童指導員の主な仕事内容

児童指導員の仕事内容は職場により変化しますが、どの職場でも共通しているのは、子どもとの直接的な関わりを通して「生活の指導やサポート」を行なっていく点です。

児童指導員の仕事としては、主に以下のような項目があげられます。

その他、職場によって、以下のような業務も仕事内容に含まれる場合があります。

- 関係機関との連携・情報共有

- 保護者との連携・情報共有

- 子ども一人ひとりの状況や対応等の記録、申し送り事項の作成などの事務作業

- 保護者と面談し対応方針等を検討

- 児童相談所、学校等行政や関係機関と連携

- 相談進路相談、就職相談

- 送迎(主にデイサービス)

児童指導員は親代わりとしての側面も強く、子どもの精神的な支えとなる役目を担う場合も少なくありません。

子どもにとって大切な存在であり、子どもが心を開いてくれたときには大きなやりがいを感じられる仕事といえるでしょう。

児童指導員の給与(手取り)や平均年収、ボーナスは?

児童指導員の給与や年収は、公立施設か民間施設かなど、働く場所によって大きく異なります。

児童福祉施設の給与水準はやや低め

児童養護施設や放課後等デイサービスをはじめとする児童福祉施設は、ほとんどが社会福祉法人・NPO法人などが運営する民間の施設となり、給与水準は日本の平均(月額約33万円・年収で約489万円※)より低めになります。

※参考サイト:日本の平均年収参考:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」

厚生労働省が運営する職業方法提供サイト「jobtag」に掲載されたハローワークの統計データによると、児童指導員の求人賃金は月額22万円となっています。

また、同サイト掲載の統計データ(令和3年賃金構造基本統計調査より出典)では、福祉施設指導専門員の平均年収は403.7万円。

ただし、こちらはさまざまな職種が統合されたデータであり、実際には職種によって大きな開きがあると予想されます。

放課後等デイサービスなど療育施設の給与目安

仮に放課後等デイサービスで働く場合、求人サイトでは月給18万円~27万円が相場であり、そこから算定する年収額は250万円~450万円ほどとなっています。

公的な施設では給与額アップが見込める

市や県立の発達支援センターや公立の児童養護施設、公的機関である児童相談所で正規職員として勤務する場合には、地方公務員となるため一般的に給与額は高くなります。

総務省の「令和3年度地方公務員給与実態調査」によると、一般行政職の平均給与月額は約36万円(全年齢平均)となっており、そこから計算すると、地方公務員の年収はボーナス抜きで430万円ほどとなります。

ボーナス額を含めると、公立の児童養護施設の職員の平均年収は、700万円を超える計算になります。

民間施設で働く児童指導員の場合は300万円代が平均のため、大きな開きがあることがわかります。

国家資格・免許保有で給料アップも

なお、民間の児童養護施設の場合でも「社会福祉士」や「精神保健福祉士」「保育士」や「教員」などの国家資格・免許を保有している場合や、児童福祉・教育分野の経験によっては加給の対象となることが多くなります。

給料を上げるには児発管へのキャリアアップがおすすめ

また、児童発達支援管理責任者へのキャリアアップを目指すことでも、給料アップが見込めます。

児童発達支援管理責任者(児発管)とは?なるのは難しい?資格取得の要件や業務内容、平均年収、将来性は?>>

資格手当や役職手当などを含めた加算額を加味した場合、民間の児童福祉施設で働く場合の年収額は約320万円~600万円ほどになると予想されます。

児童指導員として働くメリット・デメリット

次に、児童指導員を目指したい方へ、児童指導員のメリット・デメリットをご紹介します。

児童指導員のメリット・やりがい

児童指導員は子どもと直接関わる仕事のため、子どもたちの成長を身近で感じられる点が大きなメリットです。

さまざまな問題を抱えた子どもと関わるなかで、自分からの働きかけによって子どもに変化・成長を感じられれば、大きなやりがいとなるでしょう。

デイサービスや発達支援センターでは、障がいや療育に関する専門知識を学ぶことができ、プロとしての自覚を育てていけます。

また、保護者と顔を合わせる施設では、知識や経験をいかして保護者をサポートすることもでき、それもやりがいとなります。

児童指導員のデメリット・大変なこと

障がいや行動に問題がある子どもと関わる際には、肉体的にハードとなるケースも少なくありません。

暴れてしまう子どもを抑えたり、多動のある子どもがケガをしないように追いかけたりなど、職場によっては体力的に大変なこともあります。

また、心に深く傷を追った子どもと関わることはやりがいでもありますが難しくもあり、関わり方に悩んでしまうこともあります。

関わり方に正解はないため、人と人との関わりを大切に、日々悩みながら勉強を重ねていく姿勢が大切です。

児童指導員に向いている人・向いていない人

前章を踏まえ、児童指導員に向いている人と向いていない人をご紹介します。

児童指導員に向いている人

児童指導員に向いているのは、何より子どもと関わることが好きな人です。

子どもが好きであれば、嫌なことがあったとしても乗り越えていくことができるはずです。

子どもの成長が大きなやりがいとなり、児童指導に関わるプロとして自分自身も成長していけるでしょう。

また、幼稚園や学校の先生のように大人数の子どもに対して指導するよりも、一人ひとりとじっくり向き合いたいという人にも、児童指導員は向いています。

児童指導員が働く多くの職場では少人数の子どもたちと関わっていくため、じっくりと関係を深めることができるでしょう。

さらに、子どもの複雑な感情を理解するためには、共感力も重要です。

子どもの心を理解し、鋭く変化を観察できる人は、児童指導員としての資質が高いといえます。

児童指導員に向いていない人

児童指導員に向いていないのは、共感力の低い人や短気な人です。

問題を抱えた子どもと関わるうえで、子どもの気持ちに配慮し、子ども自身のペースを大切にすることはとても大切です。

自分の感情を優先してしまう人は、児童指導員には向いていないといえるでしょう。

また、体力に自信がない人は、職場によって勤務がつらくなる場合があります。

児童養護施設やデイサービスでは、体力が必要になる場合もあるため、事前に人数や対象となる子どもについてチェックしておくといいでしょう。

児童指導員の現状や将来性、魅力

児童指導員は、特に障がい児向けのデイサービスなどにおいて、需要が高まっている職種です。

児童福祉施設は9割が公費で運営されるものであり、民間企業と比べて安定した運営が見込めます。

そのため、将来性としては高い職種といえるでしょう。

令和3年の法改正では、児童指導員等に関する加算(施設側がもらえる補助)の見直しが行なわれました。

参考サイト:厚生労働省 障害児通所支援の現状等について

従来あった児童指導員への配置加算はもちろん、児童発達支援事業所において、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を常勤換算で1名以上配置した場合には「専門的支援加算」が使用できるようになるなど、施設側にとっても児童指導員を配置するメリットは大きくなっています。

児童指導員は任用資格ですが、資格がなくなることはなく、むしろ療育施設等では必須の職員となっていくでしょう。

療育施設・入所施設など働き方はさまざまですが、子どもたちの成長を側でサポートする重要な役割を担う児童指導員は、やりがいに満ちた職種です。

長く働くことで専門性を高められ、児童発達支援管理責任者などへのキャリアアップも望めます。

児童指導員の苦労や悩みや大変なこと、辞めたくなったら

児童指導員に多い悩みとしては、給料面や体力面、子どもや職場の人間関係がうまくいかないことなど。

療育施設では子どもたちとの関わり、遊びが楽しいと感じる方が多い一方、体力面が追いつかない、大変だと感じる方は多いようです。

養護施設では、夜勤による寝不足などが人によりつらいと感じる場合があります。

それぞれ個性やさまざまな背景をもった子どもたちと関わっていくわけですから、簡単な仕事とはいえません。

業務内容自体は生活の支援がメインでも、子どものケアという点で専門性・プロ意識をもって関わるのが大切なことです。

もしも辞めたくなったら、転職を考えることもひとつです。児童指導員として働ける職場はいくつかあり、前職での経験は無駄にはなりません。

ただ、もしこれから児童指導員としての就職や転職を考えられているのなら、あらかじめ自分にあった職場をよく見極めてから、求人に応募することをおすすめします。

よく調べないまま応募し就職すると、「思った働き方や待遇ではなかった……」という事態にもなりかねません。

転職・就職活動が心配な方は、「保育士人材バンク」へご相談ください。専任のキャリアパートナーが、ご希望にマッチする求人をご案内させていただきます。

児童指導員になりたい方によくある疑問

次に、児童指導員になりたいと考える方によくある疑問と回答をご紹介します。疑問点や不安を解消し、前向きに児童指導員を目指していってくださいね。

児童指導員の難易度や合格率は?

冒頭でご紹介したように、児童指導員になるために試験は必要ありません。

児童指導員の要件を満たしたうえで、児童福祉施設で働くことで名乗ることができる任用資格です。

児童指導員の平均労働時間や有給休暇、残業、夜勤は?

児童指導員に限らず、労働者は労働基準法により「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」という決まりがあります。

そのため、シフト制の場合も原則8時間が基本の労働時間となります。

休日に関しても、労基法上は原則週1の休日が基本となっています。

また、有給休暇の取得は労基法の第39条に規定されており、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうちの年5日は使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられています。

参考サイト:労働基準法

残業に関しては、シフト制勤務の職場では残業はほとんどないといえます。

療育施設・入所施設ともに、残業や持ち帰りの仕事は多くはないでしょう。

夜勤については、入所施設で働く児童指導員で正社員の場合は夜勤勤務ありのケースがほとんどです。

児童指導員の平均年齢や離職率、定年は?

令和2年の賃金構造基本統計調査によると、児童指導員の平均年齢は43.8歳となっています。

「令和2年雇用動向調査結果の概要」によると、児童指導員の職種が該当する医療・福祉業界における離職率は14.2%でした。

離職率の平均は13.9%であることから、平均的な離職率であるといえます。

定年については、定年制ありの職場と定年なしの職場があり定年制ありの場合だと65歳までとなっています。

定年後の職員(65歳~70代)を再雇用している求人もあります。

児童指導員のスキルアップは?英語は必要?

児童指導員としてスキルアップする方法としては、療育施設での勤務の場合だと、「発達障害児支援士」「児童発達支援士」といった障がい児に関する民間資格を取ることが有効です。

現状だと給料アップにつながるような資格ではないですが、現場での療育にいかせる知識を身につけることができるでしょう。

英語の能力は、必須ではありませんが、ある場合は就職時に有利になる可能性があります。

例えば、民間の障がい児向けデイサービスでは独自のカリキュラムに力を入れているところも多く、なかには英語教育を取り入れている事業所もあります。

そうした事業所を選んで就職することで、英語の能力をいかすことができるでしょう。

児童指導員と児童生活支援員との違いは?

児童生活支援員とは、「児童自立支援施設」で働く職員のことを指します。

児童自立支援施設は主に不良行為等をなすおそれのある児童を入所させ、生活指導を行なう施設です。

よって、児童指導員と児童生活支援員とでは、施設・指導の目的が異なります。

児童指導員は療育や生活の援助、親代わりとなる側面が強いのに対し、児童生活支援員は主に不良行為の更生を目的としています。

児童指導員に男性でもなれる?注意点は?

児童指導員は、性別に関係なく男性でもなることができます。

職場環境や給与などさまざまな条件の求人があり、自分にあった職場を見つけてみましょう。

児童指導員の服装は?ネイルやピアス、髪型(色)は?

児童指導員は子どもを指導する立場であるため、模範となる服装や態度が求められます。

ただ、服装や髪色についてそこまで厳しい決まりはなく、どこまでOKかは職場によります。

子どもたちの模範となることを前提に考えつつ、職場の雰囲気に合わせた服装・髪型選びをしていくといいでしょう。

児童指導員の副業は可能?

公務員として働く場合は副業はできませんが、民間施設で児童指導員として働く場合は副業は基本的に可能です。

ただし、会社独自のルールとして就業規則に「副業禁止」の条文を設けることはあります。

よって、副業をしたい場合はあらかじめ就業規則を確認しておくといいでしょう。

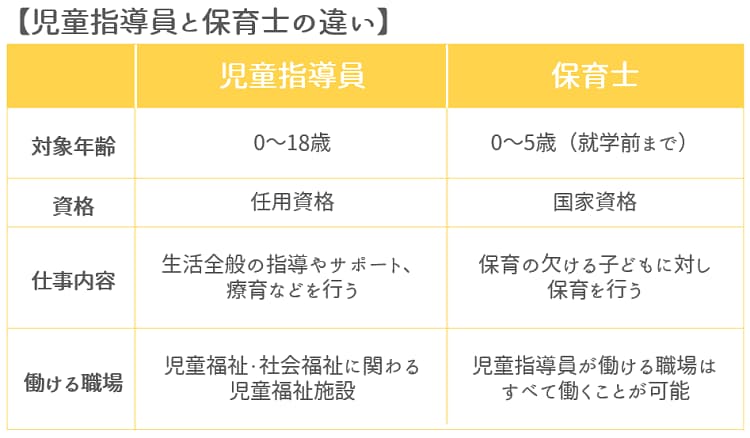

児童指導員と保育士の違い

児童指導員と保育士は、以下のような違いがあります。

まず、職種によりますが、保育士と児童指導員では対応する子どもの年齢が異なります。

保育士は就学前の子どもを対象とするのに対し、児童指導員は0~18歳までと幅が広いのが特徴です。

仕事内容としては保育士は基本的に「保育」を行なうのに対し、児童指導員は生活の指導・サポートや療育などを行います。

また、どちらも子どもと関わる仕事という点では同じですが、保育士と児童指導員では資格や働ける職場の種類にも違いがあります。

保育士は国家資格であるのに対し、児童指導員は任用資格です。

そのため、児童指導員の場合、児童福祉施設を退職してしまうと児童指導員を名乗り続けることはできません。

保育士の場合は就労の有無にかかわらず、資格を保有し続けることができます。

また、児童指導員は児童福祉施設でしか働く(名乗る)ことができませんが、保育士はさらに多くの職種で働くことが可能です。

保育士のほうが、仕事の選択肢は多いといえます。

保育士の資格取得に興味のある方は、以下の記事をご参照ください。

児童指導員と児童福祉士との違い

児童指導員と似た任用資格として、「児童福祉士」という職種もあります。

児童福祉士とは、児童相談所に配置が義務付けられた職員であり、児童福祉士になるにはまず地方公務員試験に合格する必要があります。

さまざまな児童福祉施設で働ける児童指導員と異なり、勤務場所は児童相談所のみとなります。

一般にわかりやすい呼び方として児童相談員(相談員)と呼ばれる場合もありますが、児童相談員は厳密には存在しない資格であり、児童福祉士と同義で扱われます。

児童指導員の主な就職先と施設ごとの特徴

ここまでご紹介したとおり、児童指導員が働くことのできる児童福祉施設はいくつかあり、施設によって対象となる子どもの年齢、障がいの有無、家庭事情なども異なります。

児童指導員を目指したい方は、自分がどんな子どもたちに関わっていきたいのかを、事前にはっきりさせておくといいでしょう。

そこで、本章では、児童指導員が働くことのできる主な児童福祉施設の特徴を簡単にご紹介します。

児童発達支援センター(福祉型/医療型)

児童発達支援センターは、発達に心配がある子どもの療育や訓練・治療を行なう通所施設です。

未就学の子どもを対象とし、自治体が運営する公的施設も多いのが特徴です。

児童発達支援センターには「福祉型」と「医療型」があり、福祉型では主に発達障がいや知的障がいのある子どもへの療育を行い、医療型では身体障がいのある子どもへ理学療法士などがリハビリ等を行います。

児童発達支援事業所(未就学児のデイサービス)

児童発達支援事業所(デイサービス)は障がいのある未就学の子どもを対象とした預かり・療育を行なう通所施設です。

児童発達支援事業所は主に民間企業や法人によって運営され、施設ごとに特色が大きく異なります。

子どもだけを預かるケースが多いですが、保護者同伴で活動を行なう事業所もあります。

未就学児を対象としたデイサービスでは、個別の療育を中心としながら、遊びや活動を通して児童指導員は生活のサポートをしていきます。

送迎サービスを行なう事業所も多いため、児童指導員が送迎を担当するケースも多くあります。

放課後等デイサービス事業所(小学生以上のデイサービス)

小学生~18歳を対象とした通所型の療育施設は、「放課後等デイサービス」と呼ばれます。

内容としては個別の療育・サポートや集団に参加するためのサポート、学習サポート等を行なっていきます。

事業所によって、習い事型や運動型、学習障がいに特化したところなどさまざまな特色があります。

また、児童発達支援と放課後等デイサービスが併設された施設も多く、そうした施設は多機能型と呼ばれます。

そのため、対象年齢は事業所により1歳~18歳までと幅が広くなっています。

2019年の法改正から、児童発達支援や放課後等デイサービスで働くためには児童指導員または保育士の資格が必須となっています。

ただし、児童指導員補助という名目で無資格者を募集するケースも多く、無資格で働いた場合でも、2年間勤務することで児童指導員の資格を取ることができる場合があります。

障がい児入所施設(福祉型/医療型)

「障がい児入所施設」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどの障がいを持つ子どもが入所する施設です。

児童指導員は、家庭での養育が困難な子どもに対し、生活の指導・サポートや必要な介護、学習サポートなどを行います。

なお、障がい児入所施設のうち公立施設は4割ほどとなっています。

乳児院

乳児院は0歳~2歳までの子どもたちを対象とする施設で、何らかの理由で保護者の養育が難しい子どもたちが入所してきます。

職員は家族のように関わりながら子どもたちのお世話を行います。

なお、乳児院の多くは民間施設となっており、医療法人や社会福祉法人が運営しています。

児童養護施設

児童養護施設は、死別や虐待などの理由で保護者と暮らすことのできない子どもを保護・養育する施設です。

主に1歳~18歳までの子どもが対象となります。

児童養護施設では、多くの子どもが虐待を受けており、児童指導員は生活の指導やサポートだけでなく、一人ひとりの心のケアを心がける必要があります。

なかには障がいをもつ子どももおり、理解のある対応が必要です。

児童相談所

児童相談所は、18歳未満の子どもに対する相談を受け付ける相談機関です。

援助のなかには一時保護(入所)も含まれ、児童指導員は主に一時保護所の職員として勤務することになります。

ただし、一時保護所の職員はパートや契約社員となることが多いため、正規職員として児童相談所で勤務したい場合は、児童福祉士(児童相談員)を目指す必要があります。

児童指導員の求人状況と求人の探し方

児童指導員の求人の現状として、公的施設は多くありませんが、デイサービス(児童発達支援/放課後等デイサービス)などでは軒並み増加しています。

厚生労働省が運営する職業方法提供サイト「jobtag」に掲載されたハローワークの統計データによると、児童指導員の有効求人倍率(※)は「3.6倍」となっています。

※【有効求人倍率】……1を上回る場合は求人を出している企業が多いことを示す。1以上であれば、就職しやすい状況といえる

参照サイト:厚生労働省「職業方法提供サイト jobtag 児童指導員」

つまり、現状では児童指導員は就職しやすい状態といえます。

本章では、新卒・公立・転職・パートやアルバイトなどの状況に応じた求人の探し方をご紹介します。

新卒で児童指導員の求人を探す方法

新卒で児童指導員を目指す場合には、学校に届いた求人情報などを確認するとともに、ハローワークや求人サイトなどもチェックしてみるといいでしょう。

教員免許など何らかの資格がある場合は、就職も有利になります。

公立の児童指導員(地方公務員)になる方法

公的施設で児童指導員として働くためには、前提として地方公務員試験に合格する必要があります。

公立の児童指導員を目指す場合は、自治体によって地方公務員の試験に年齢制限がある場合もあるため注意が必要です(多くは35歳まで)。

ただし、公的施設は求人数がかなり少ない現状があります。

また、地方公務員の採用試験は自治体によって「上級~初級」「専門職」などと枠が分かれており、採用された職種のなかで配置が決まるため、必ずしも希望の施設で働けるとは限らない点には注意が必要です。

発達支援センターや児童相談所での勤務を目指す場合は、保育士や教員免許、心理系の資格を取得しておき、専門職の枠を目指すのがよいでしょう。

児童指導員に転職する方法

他業種から児童指導員に転職する場合も、基本的には新卒の場合と同様の探し方となります。

ハローワークや求人サイトのほか、居住地域で探したい場合は地方の情報誌や新聞の広告欄もチェックしてみましょう。

「児童指導員」の求人として探すほか、「児童発達支援」や「児童養護施設」など、自分が働きたい施設名でも検索してみてください。

児童指導員のパート・アルバイトや派遣として働くには?

主婦の方や無資格から児童指導員を目指す場合など、正社員ではなくパート・アルバイトや派遣で働きたい方もいるでしょう。

児童指導員のパートやアルバイト、派遣社員の求人は、ネットの求人情報などから探すことができます。

住んでいるエリアで探したい場合は、地方の情報紙の求人広告欄などもチェックしてみましょう。

無資格から児童指導員を目指す方法

無資格から児童指導員を目指す場合には、高卒以上の方なら2年以上(かつ360日以上)の実務経験が必要となります。

そのため、まずは未経験者でも勤務可能な児童福祉事業を探しましょう。

児童指導員になるために必要な実務経験は、パートや契約社員として働いた年数も含まれます。

なお、児童指導員とは別のルートになりますが、保育士資格の取得を目指すのもいいでしょう。

保育士資格を取得すれば児童指導員と同じ児童福祉施設で働くことが可能です。

保育士の資格取得に興味のある方は、以下の記事をご参照ください。

児童指導員に応募する場合の履歴書(自己PR)・職務経歴書の書き方

民間の児童福祉施設で児童指導員の仕事に応募する場合は、履歴書や職務履歴書の提出が求められます。

必要書類を送り、面接や施設ごとの採用試験に合格すると、児童指導員として働けるようになります。

履歴書では志望動機の部分が特に重視されるため、熱意が伝わるよう工夫して記載しましょう。

施設の特色や自身の経験を踏まえたうえで、熱意や採用のメリットが相手に伝わるような文面を考えていくといいでしょう。

児童指導員の面接対策

児童指導員の面接では、主に人柄がチェックされます。

大切な子どもの成長に関わる職員のため、「指導者としての資質があるか?」を見極められます。

背伸びをしすぎず、自分らしさと明るい受け答えを心がけることで、あなたらしさは伝わるでしょう。

ただ、質問での受け答えがいまいちでは、もちろんマイナス評価になってしまいますので、事前に聞かれそうな質問を想定し、答えを用意しておくと安心です。

なお、「何か質問はありますか?」という逆質問も面接でよくある流れです。

意欲をアピールするチャンスですので、逆質問に対しての回答もぜひ用意してみてください。

児童指導員のまとめ

児童指導員は、さまざまな背景をもつ子どもと直接関わっていく仕事です。

任用資格の要件を満たしたうえで、児童福祉施設に採用され働きだすことで、初めて児童指導員を名乗ることができます。

児童指導員の任用資格を得るためにはいくつかルートがありますが、現在学生の方であれば、教員免許や保育士資格などの資格取得を目指す方法がおすすめです。

資格を取得しておくことで、児童福祉施設に限らず将来の可能性を広げることができるでしょう。

また、資格がない方も児童福祉事業でパートや契約社員として実務経験を積むことでも、任用資格を得られるようになります。

ぜひご自身に合った方法で児童指導員を目指し、あなたにしかできない関わりで多くの子どもたちをサポートしてあげてくださいね。

本記事が児童指導員を目指す方の参考になることを祈っています。

また、児童指導員を募集している求人をお探しの方は、ぜひ保育士人材バンクをご利用ください。無料登録することで、専門のキャリアパートナーがあなたの転職をサポートいたします。