「保育士の借り上げ社宅制度は、“1人1回限り”になるってホント?」

そんな不安を感じている保育士さんもいるのではないでしょうか?

2025年に、子ども家庭庁の方針では「1人1回」の方針で制度が見直されつつあり、一部の自治体では、すでに借り上げ社宅制度の利用を「1人1回」とする運用に変更しています。

ただし、実際には自治体ごとに対応が異なり、継続利用が可能な事例も存在します。

この記事では、「1人1回」の原則が導入された背景や例外条件、各地域の対応状況まで詳しく解説します。

借り上げ制度の利用を検討している方はもちろん、すでに活用している方にも役立つ情報をお届けします。

保育士の借り上げ社宅制度は1人1回しか使えなくなるの?

子ども家庭庁が公表している「令和7年度保育関係予算の事業集」(2025年5月1日公表)に借り上げ社宅の利用は「1人1回まで」と明記されており、大きな方針転換がなければ全国に広がる可能性があります。

すでに、横浜市、川崎市、松戸市など一部の自治体で保育士の借り上げ社宅制度の利用が「1人1回まで」に制限される運用が始まっています。

ただし、すべての自治体が即座に「1人1回」のルールを適用するわけではない状況で、「1人1回」の考え方も市区町村によって違いがあります。

気になる市区町村がある場合はしっかりと状況をチェックしましょう。

参考:子ども家庭庁「令和7年度保育関係予算の事業集」

どうして借り上げ社宅制度は1人1回になるの?

では、なぜ借り上げ社宅の利用が特定の自治体で1人1回になったのでしょうか?

この章では国の方針やルール追加の背景を詳しく解説していきます。

子ども家庭庁による発表があった

この制限が導入された背景には、子ども家庭庁による発表があります。

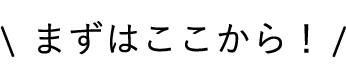

子ども家庭庁のHPに公開された「令和7年度保育関係予算案の概要(P.10)」(2024年12月27公表)に『1人1回限りの適用』(やむを得ない事情の場合を除く)という内容が盛り込まれ、その後の「令和7年度保育関係予算の事業(P.5)」(2025年5月1日公表)にも引き続き明記されています。

「令和7年度保育関係予算案の概要」は、予算案を子ども家庭庁が国に示すもので、「令和7年度保育関係予算の事業」は、予算案が通ったあとのものです。

予算案が通ったことから、この方針に沿う形で全国の自治体でも借り上げ社宅制度の再整備が進められることが予想されます。

参考:子ども家庭庁「令和7年度 保育関係予算案の概要(P.10)」

子ども家庭庁「令和7年度保育関係予算の事業集(P.5)」

「令和7年度保育関係予算案の概要」に1人1回ルールが入ったタイミング

昨年の予算案では、今回の1人1回ルールはありませんでした。今回の借り上げ社宅制度1人1回というルールは今年どのタイミングで入ったのでしょうか?

前述のとおり「予算案」とは、子ども家庭庁が国に今年度の予算をどのくらい使うかを子ども家庭庁が示すものです。

その前段階には「予算要求」というものがあり、「予算案」を国に提出する前に、予めどのくらい予算を使うのかを示すものがあります。

この「令和7年度 保育関係予算概算要求(p.13)」(2024年9月3日公表)の中には「借り上げ社宅の1人1回」についての記述は無かったため「予算案」を作成する際に1人1回のルールが新たに入ったことがわかります。

参考:子ども家庭庁「令和7年度 保育関係予算概算要求(p.13)」

借り上げ社宅制度は縮小傾向だった

借り上げ社宅制度は2015年に保育士の処遇改善と不足解消を目的に始まり、2021年以降、利用期間が年々短縮される傾向にありました。

利用期間の推移では、2021年度には10年から9年に、2022年度には9年から8年にと、年々短くなり、2024年度には6年以内となっています。

今回の「1人1回」のルール追加は、さらなる縮小方針の一環と予想されます。

1人1回ルールが追加された理由の見立て

借り上げ社宅制度縮小の背景には、待機児童の解消や予算の使用先の変化があることが考えられます。

2015年には23,167人いた待機児童が、2024年には2,567人に減少しており、保育士確保の動きが緩やかになったことで、制度の意義が薄れた可能性があります。

また、2025年から保育園の人件費が10.7%引き上げられることもあり、

予算の使い方を「借り上げ社宅制度を使う保育士」から「保育園に勤務する保育士の方々」に移行していることが予想されます。

今まで保育園の「数」を増やしてきた保育業界ですが、保育士の定着を促すことで保育園の「質」向上の意図もあるのではないでしょうか。

今後の予想と現在の状況

借り上げ社宅制度は、徐々に縮小傾向になることが予想されます。

また「1人1回」のルールは「令和7年度保育関係予算の事業」にもあることから全国にも適応が広がる可能性があります。

ただし2025年7月現在、全ての市区町村が即座にこのルールを適用しているわけではなく、市区町村によって対応がバラバラです。

次の章では、借り上げ社宅制度が1人1回になることができた自治体やそうでない自治体を紹介します。

自身に関係のある市区町村がないかチェックをしてみてください。

借り上げ社宅制度が1人1回になることが確認できた市区町村

本章では、2025年度以降に「1人1回」のルールを明記した市区町村について、最新情報をまとめています。(2025年7月現在)

※保育士人材バンクが調査した内容に基づいており、実際の利用時には最新情報を市や法人に確認ください。

【横浜市】 全国通算で1人1回の制限導入済

横浜市は2025年度より、横浜市は「全国通算1回まで」の制限を導入しました。

他自治体ですでに借り上げ制度を利用している場合、横浜市で再度利用することはできません。

参考:保育士人材バンク「横浜市の保育士借り上げ社宅制度」

横浜市「令和7年度 制度変更点 「利用は 1 人 1 回まで」の詳細について」

【川崎市】 他自治体の利用歴があると利用不可

川崎市も横浜市同様に、全国通算「1人1回制」を導入済みです。

他自治体での制度利用歴がある場合、川崎市では再度利用できなくなります。

参考:保育士人材バンク「川崎市の保育士借り上げ社宅制度」

川崎市「川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業」

【国立市】 同市内での再利用は制限・他自治体の利用歴は不問

国立市では、同市内での再利用については制限があるものの、他の自治体での利用歴は問われません。

具体的には、最終利用から1年が経過すれば再申請が可能とされており、一定期間を空ければ再度利用できるチャンスがあります。

参考:保育士人材バンク「国立市の保育士借り上げ社宅制度」

【松戸市】 全国通算で「1人1回」制限

松戸市では、全国どこで借り上げ制度を利用していても再利用は不可です。

5年以内の利用が可能な一方で、過去に一度でも同制度や類似措置を受けた方は対象外とされており、転職での再申請には注意が必要になります。

参考:保育士人材バンク「松戸市の保育士借り上げ社宅制度」

松戸市「松戸市の保育士確保に関する取組み」

【船橋市】 船橋市での再利用は不可、他市歴は不問

船橋市では、過去に船橋市内で借り上げ社宅制度を利用したことがある方は、再度の利用ができません。

一方で、他自治体での利用歴があっても制限の対象にはなりません。

つまり、船橋市内で初めて利用する方であれば、他市の利用歴があっても再度利用できる可能性があります。

参考:保育士人材バンク「船橋市の保育士借り上げ社宅制度」

船橋市「船橋市の保育士借り上げ社宅制度」

【その他】全国通算や再利用に制限のある自治体

以下の自治体でも、借り上げ社宅制度の利用において、「1人1回」などの制限が設けられています。

- 大阪府(池田市・松原市・箕面市・門真市)

- 兵庫県(神戸市・加古川市)

- 奈良県(奈良市)

- 佐賀県(唐津市)

- 沖縄県(沖縄市・豊見城市)

詳細な条件や例外の有無は自治体ごとに異なるため、事前に必ず確認しましょう!

※保育士人材バンクが調査した内容に基づいており、利用の際には最新情報を市や法人に確認ください。

参考:保育士人材バンク「借り上げ社宅制度 完全ガイド」

これまで通りかは不明な市区町村

「1人1回まで」という利用制限を設ける自治体が増える一方で、これまで通り使えるかの情報が出ていない市区町村があります。(2025年6月現在)

東京都23区

東京都23区では、今のところ「1人1回制」の情報は確認されておらず、複数回の利用や転職後の再申請が可能かを確認する必要があります。

区によって細かな制度内容には違いがありますが、原則としては従来通りの利用が可能です。

とくに東京で働き続けたい方にとっては、「転職しても借り上げ社宅制度が使える」という安心感があり、気になる求人がある場合やそのエリアでの勤務を希望する際には確認をとっておきたいですね。

東京都23区は保育園の数が多く、求人も豊富なため、地方から上京して保育士として働きたい方にとっても非常に魅力的なエリアです。

その他の自治体

上記に紹介をした以外の自治体では、これまで通り制度が運用されているか、現時点で制度変更の発表は確認されていません。

各自治体の制度は年度ごとに見直される可能性があるため、今後変更となる場合もあります。

【状況別】横浜市事例:借り上げ社宅制度の利用有無

「1人1回」のルールとは、借り上げ社宅制度の利用を繰り返し利用することを禁止するものです。そのため、現在借り上げ社宅制度を利用している方が転職する際には、注意が必要です。

また、中には「過去に利用していたけど再度使えるの?」「今使っているけど引っ越した時はどうなるの?」など気になる点もあるのではないでしょうか。

前述にもあるように、借り上げ社宅制度「1人1回」ルールに対する市区町村の対応はさまざまです。ルールを取り入れている場所もあれば、取り入れていない場所もあります。

ここからは、現在ルールを取り入れている横浜市の事例に沿って、状況別に借り上げ社宅制度を利用できるか?詳しく解説していきます。

先行している市区町村の事例を把握して、ご自身の市区町村でもルール追加があった場合には、早めに確認できるようにしてきましょう。

横浜市事例① 2025年4月以降、初めて借り上げ社宅制度を利用している場合

引き続き、借り上げ社宅制度を利用することができます。

ただし「1人1回」の対象市区町村の場合、一度でも利用が途切れると基本的には2回目以降利用できなくなります。

また、市区町村間の移動があった場合、エリアによってはもう一度使えることがあり、対応は市区町村によって異なります。

- 同じ市区町村内で転職する場合

→ 既に制度を利用しているため、「1人1回」を適用している市区町村で再就職をする場合は、補助を受けることができなくなります。 - 他の市区町村へ転職する場合

→ 市区町村のルールで、利用ができる場合とそうでない場合があります。

例えば横浜市の場合、他自治体で借り上げ社宅制度を利用をしていると、横浜市では制度が利用できません。反対に、船橋市では他の自治体で借り上げ社宅制度を使っていたとしても船橋市での利用が初めての場合は、制度を使うことができるパターンもあります。(2025年7月現在)

横浜市事例②過去に複数回利用していて、今現在も利用している場合

横浜市の事例では、借り上げ社宅制度の利用を継続することができます。2025年4月以降の利用に対して「1人1回」のルールが適用されるため、今現在利用している場合は「1回目」としてカウントされ、利用を継続することができます。

ただし①に記載がある通り、一度でも継続が途切れると基本的には利用ができなくなります。

また、詳しいルールは市区町村によって違うため、ご自身の関係があるエリアの要件は確認する必要があるでしょう。

横浜市事例③ 過去に利用をしていて、2025年4月以降再び利用したい場合

こちらも2025年4月以降の利用が1回目であれば利用できます。あくまで2025年4月以降の利用に「1人1回」ルールが適用されるため、過去に利用をしていた方でも2025年4月以降の利用が初めてであれば「1回目」とカウントされます。

参考:横浜市「令和7年度 制度変更点 「利用は1人1回まで」の詳細について」

横浜市事例④ 2025年4月以降、産休・育休で利用が途切れる場合

横浜市の同資料では、「※産育休、介護休業を理由に利用が途切れた場合のみ、同一法人に復職する場合に限り、再度の申請を可能とします。」と明記があり、産休・育休を取得した際に働いていた法人に戻った際には再度、利用をすることができます。

ただし、借り上げ社宅制度は、市区町村が制度を決めるものの保育園等の事業者が利用対象者を決めて行うため、実際に利用が継続できるかは、働いている法人や園に確認することが必要です。

いずれの場合についても、ご自身の状況で借り上げ社宅が利用できるかは、関係する市区町村の状況を確認することが必要です。

毎月の貯金シュミレーション

「借り上げ社宅制度があると、どれくらいお得なの?」「使えなくなるとどのくらい差がでるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

ここでは、制度の有無によってどれくらい貯金額に差が出るのか、シンプルなケースで比較してみましょう。

※例)手取り月収22万円、家賃8万円(家賃補助6万円)、生活費13万円で試算した一例

| 区分 | 手取り月収 | 家賃補助 | 家賃自己負担 | 生活費 | 毎月の貯金額 |

| 借り上げ制度【利用あり】 | 22万円 | 6万円 | 2万円 | 13万円 | 7万円 |

| 借り上げ制度【利用なし】 | 22万円 | なし | 8万円 | 13万円 | 1万円 |

借り上げ社宅制度を活用することで、毎月約6万円、年間で72万円もの貯金額に差が生まれます。

毎月の家賃を当たり前に払っている方も、借り上げ社宅制度を活用すれば、思いがけず生活にゆとりが生まれるきっかけになるかもしれません。

制度を上手く活用すれば、生活費の負担を大幅に軽減でき、将来のための貯金や自己投資にまわせるお金が増えます。

上京や一人暮らしを検討している保育士さんにとっても、大きなメリットといえるでしょう。

借り上げ社宅制度利用者の転職注意ポイント

転職を考える保育士さんにとって、借り上げ社宅制度が今後も使えるかどうかは大きなポイントです。

ここでは、制度を上手く活用しながら転職を成功させるために、事前に確認しておきたいポイントをまとめました。

転職先で制度が使えるか事前に確認を

転職後も借り上げ社宅制度を利用したい場合は、転職先が制度を活用しているか事前にしっかり確認しておきましょう。

自治体によっては、一部の施設が対象外となるケースもあるため、注意が必要です。

法人ごとの制度運用の違いを理解する

同じ自治体内であっても、法人によって制度の申請方法や補助のタイミングが異なる場合もあります。

転職後に「思っていたのと違う」とならないように、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

「1人1回」制限の適用範囲をチェック

ご紹介したように、自治体によっては「1人1回まで」の利用制限を設けている場合があります。

市区町村をまたいだ転職ならOKというケースもあるので、細かなルールまで事前に確認しておくと安心です。

賃貸の契約は「法人」かどうかを事前に確認する

借り上げ社宅制度の多くは、保育園などの法人が物件を契約する仕組みです。

個人契約では対象外となるケースが多く、たとえ「制度を利用したい」と思っていても、勤務先の法人が契約をおこなっていなければ利用できません。

そのため、転職先が制度を利用できるかだけでなく、実際に法人が借り上げ契約をしてくれるかどうかも、あわせて確認しておきましょう。

制度目当てと思われない伝え方を

借り上げ社宅制度を利用したいという希望は自然なことですが、面接では「制度目当て」と受け取られないよう注意が必要です。

まずは、保育への想いや、転職の目的をしっかり伝えることで、採用担当者からの信頼につながります。

引っ越しを伴う転職はスケジュールを慎重に

新しい職場への転職と同時に引っ越しを予定している場合は、入職日や新居の契約時期に注意が必要です。

スケジュールがずれると、その月は借り上げ社宅制度の対象外となってしまうこともあるため、余裕をもって計画を立てましょう。

給料UPが望める転職方法

保育士として借り上げ社宅制度を利用する方の中には「収入を増やしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、給料アップを実現するために知っておきたい転職のコツをご紹介します。

待遇面だけでなく、働き方や将来のキャリアを見据えて、理想の職場を見つけるヒントにしてください!

待遇面の比較を事前にしっかりおこなう

求人票を見る際は、基本給だけでなく、手当や賞与・昇給制度なども細かくチェックしましょう。現職との違いを比べることで、納得のいく転職につながります。

キャリアアップを見据えた職場選びを

保育主任や園長候補など、将来的に役職を目指せる環境を選ぶことも収入アップの近道!スキルや経験が活かせる職場を探してみるのがおすすめです。

借り上げ社宅制度や各種手当の有無を確認

家賃補助や通勤手当など、給与以外の支援制度も実質的な収入に大きく影響します。福利厚生が充実している職場は、家計のゆとりにもつながります。

正社員採用を狙う

契約社員やパートよりも、正社員は安定した収入が得やすく、ボーナスや昇給のチャンスも豊富です。待遇面の充実を求めるなら、正職員が狙い目です。

転職エージェントを活用して好条件求人に出会う

保育士専門の転職エージェントを活用すれば、条件に合った非公開求人の紹介や、履歴書添削など転職に関わるさまざまなサポートが受けられます。

1人で探すよりも効率よく、希望に合った求人に出会えるのが大きなメリットです。

まとめ

2025年度以降、保育士の借り上げ社宅制度に、「1人1回まで」という利用制限を導入する自治体が増えています。

一方で、引き続き柔軟に制度を運用している地域や、例外的に再利用が認められるケースもあり、転職や再申請を検討している方は、最新情報の確認が重要です。

借り上げ社宅制度は、経済的な負担を減らし、貯金や生活のゆとりを生み出せる心強い支援制度。とくに上京や一人暮らしを考えている保育士さんにとっては、大きなメリットとなります。

保育士人材バンクでは、確認済みの最新制度情報に基づき、非公開求人のご紹介や条件面のサポートまで幅広くお任せいただけます。

自分に合った働き方を見つけたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

の種類や条件は?いつからいつまでもらえる?.jpg)